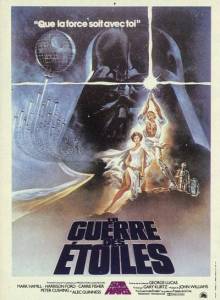

Dans une galaxie lointaine, une violente guerre civile oppose l’Empire Galactique à l’Alliance Rebelle. Une princesse tente de résister à l’Empereur et à son âme damnée Dark Vador en dérobant les plans de leur nouvelle station spatiale blindée. Invulnérable, l’Étoile noire est dotée d’un armement capable de détruire des planètes entières. Avec l’aide de deux robots, d’un jeune fermier idéaliste, d’un vieux guerrier et d’un mercenaire, la jeune femme va tenter de restaurer la paix et la liberté.

Il y a bien longtemps, dans une époque lointaine, très lointaine…

Un jeune réalisateur nommé George Lucas redonnait un coup de jeune à la science-fiction et créait une sorte de mythe moderne en s’appropriant d’anciens archétypes.

Hommage aux serials, façon Flash Gordon, en vogue dans la première moitié du XXème siècle et à leur côté feuilletonesque, La guerre des étoiles est un western moderne qui revisite également le film de chevalerie avec ses princesses à sauver, ses combats à l’épée (les sabres laser) et ses chevaliers luttant pour la paix et la justice. L’ordre Jedi n’est pas sans rappeler celui des templiers auquel vient se mêler le code de l’honneur des Samouraï et la quête mystique des chevaliers de la table ronde, la Force ayant remplacé le Saint Graal.

Proche du parcours initiatique, le récit pioche aussi bien dans les contes de fées que dans les mythes antiques ou médiévaux.

Des recettes que le cinéaste de THX 1138 revisite avec sincérité tout en misant sur des idées novatrices. Car s’il s’appuie sur le classique mythe fondateur du héros, George Lucas sait aussi parfaitement jouer la carte du dépaysement et de la surprise.

Aucun film, avant lui, n’avait osé développer une histoire se déroulant ailleurs que sur terre avec des héros n’en étant pas issus. Une singularité que le cinéaste entérine, dès les 15 premières minutes du film, en concentrant son attention sur la fuite de deux robots plutôt que sur les héros humains du récit.

Grâce à ce type de choix, Lucas parvient à créer un univers cohérent sans avoir besoin de préciser le cadre où se déroule l’action et laisse ainsi, peut-être sans le vouloir et par manque de moyens, le soin au spectateur de compléter les zones d’ombre du film et de faire travailler son imagination.

Oscillant sans cesse entre bricolage et effets spéciaux novateurs, le film frappe surtout aujourd’hui par son aspect crédible. C-3PO et R2-D2 font « réels ». Leur ferraille se grippe avec le sable et ils ont des soucis terre à terre d’huile de vidange, tandis que leurs rapports houleux achèvent de leur donner une vraie personnalité et constituent la principale source de gags du film. Sortes de Laurel et Hardy du futur qui ne cessent d’émerveiller tout en faisant rire.

Face à eux, les humains nous rejouent un conte de fées avec princesse et chevaliers servants opposés à un méchant d’anthologie : Dark Vador. Sa silhouette noire et son sinistre casque intégral muni d’un inquiétant respirateur vont marquer à jamais toute une génération de spectateurs. De même que les ébouriffants effets spéciaux (à l’époque) comme le saut dans l’hyper espace ou l’attaque de l’Étoile de la mort par les chasseurs X, avec ses plongées en vue subjective au cœur des tranchées de la base spatiale.

Un enchaînement de trouvailles – scénaristiques et techniques – combiné à un choix judicieux d’acteurs complémentaires. Mélange de débutants (Mark Hamill et son visage poupin facilite l’identification des jeunes spectateurs, Carrie Fischer emporte l’adhésion des jeunes spectatrices par sa modernité tandis qu’Harrison Ford séduit les parents par son charme et sa gouaille) et de vétérans comme Alec Guinness et Peter Cushing.

Il faut saluer la volonté du cinéaste d’avoir cherché à rendre ses lettres de noblesse au cinéma d’aventure en général et au space opera en particulier, sans céder à la facilité de faire un film uniquement destiné aux enfants. Et si l’humour y est parfois naïf, il n’est jamais niais comme cela sera malheureusement le cas, 22 ans plus tard, avec le premier film de la nouvelle trilogie : La menace fantôme. Finalement, seuls les extraterrestres de la cantina de Mos Eisley paraissent aujourd’hui un peu ridicules. Ils contribuent malgré tout au charme intemporel de cette Guerre des étoiles que même les nouvelles versions, avec leurs multiples bidouillages numériques, ne sont pas parvenues à écorner.

C’est dire si la Force est bien avec ce film… et avec John Williams qui composa pour l’occasion une de ses plus célèbres partitions !

j ai jamais accroché avec les films espace, et j’avais été a l’époque entrainé avec des copains, en fait, j’ai adoré, c etait spectaculaire, et cela est toujours pareil

Même si on n’aime pas, on ne peut qu’apprécier, car c’est du grand art ! Bon, côté scénario, on pourrait trouver à redire, mais faut pas !

Splendide !

Dark Vador, c’est son père !

Amateur de conflits manichéens et héros dans l’âme, j’adore et même si le film a certains défauts : http://www.allocine.fr/video/video-18975232/ 😉