Une scénariste renommée aime raconter ses indubitables idées (où se mêlent amours frustrés et lamproies mal embouchées) à son époux avant de lui faire l’amour en glapissant de plaisir. Mais quand Yûsuke, acteur et metteur en scène de théâtre lui aussi renommé, découvre par hasard que sa femme a une liaison avec un jeune comédien, tout bascule.

Hébété, il prend sa voiture, a un accident et… meurt ?

Si seulement…

En fait, son accident bénin permet de lui déceler un glaucome à l’œil, l’obligeant à se mettre des gouttes à intervalles réguliers pendant le film. Un évènement qui ne servira à rien dans le récit si ce n’est, peut être, à laisser entendre aux quelques spectateurs intelligents qui se sont déplacés que ce pauvre metteur en scène avait une belle poutre dans l’œil pour ne rien voir aux tromperies de son épouse.

Faisant comme si de rien n’était et pleurant sur son sort, sans doute à l’aide des gouttes fournies par le docteur, Yûsuke évite de s’expliquer avec sa femme qui, un matin, lui demande s’ils peuvent avoir une discussion en fin de journée. Mais, le soir venu, le metteur en scène retrouve sa femme étalée sur le plancher… Décédée ?

Si, si, cette fois c’est vrai.

Enterrement. Condoléances de l’amant venu à l’enterrement.

Et générique… de fin ?

Si seulement…

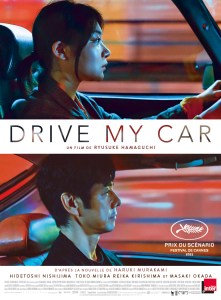

En fait, juste un interminable pré-générique de 45 minutes qui laisse augurer des 2h15 restantes qui voient, deux ans après, le pauvre Yûsuke et ses gouttes s’expatrier en résidence d’auteur à Hiroshima (les quelques spectateurs intelligents, qui ne somnolent pas encore dans la salle, y verront poindre la catastrophe, mon amour…) afin d’y monter la pièce de Tchekhov : Oncle Vania.

S’ensuivent d’interminables répétitions où le réalisateur veut nous faire croire aux coups de génie de son metteur en scène qui décide de prendre des acteurs de langues différentes pour jouer sa pièce (japonais, chinois, coréen et, pour le quota handicap et minorités, une muette qui s’exprime en langue des signes). Les quelques spectateurs intelligents, qui n’auront pas encore déserté la salle, y verront sans doute une réflexion sur le langage et l’incommunicabilité autour de cette tour de Babel théâtrale. D’autant que lorsqu’il n’est pas en répétition Yûsuke passe son temps à réciter le texte de la pièce, assis à l’arrière de sa voiture conduite par une jeune chauffeuse que lui ont imposé les organisateurs.

Se causeront-ils ? Se causeront-ils pas ? Là est la question, tandis qu’ils traversent de nombreux tunnels.

Je me garderai bien de vous dévoiler de quoi il retourne tant les maigres rebondissements de ce Prix du scénario au Festival de Cannes 2021 (l’effet COVID, sans doute) semblent un épiphénomène dans un océan d’ennui. Un ennui à peine troublé par mes deux voisines de rangée qui avaient décidé de larguer les amarres et de ronfler au diapason du moteur de la Saab rouge de Yûsuke.

Cela m’apprendra à me méfier d’un film japonais dont le titre original (Doraibu mai kâ) est traduit en anglais (pour son exploitation française et histoire de plaire aux bobos cinéphiles adeptes du Franglais) par un Drive my car dont le simplisme ferait rougir un élève de sixième.

Surtout, cela m’apprendra à ne pas me fier à une émission du dimanche soir, sur France Inter, où des critiques se masquent dans leur entre-soi pour mieux se caresser la plume.

J’avais vu d’excellentes critiques sur ce film et j’étais bien décidée à le voir quand il sortirait en DVD mais du coup, après ton article, je me pose des questions !

Certains ont aimé le voyage… A toi de voir. 😉

Brillante chronique (et très drôle) qui doit son existence à ce film. Donc merci le film 😂😂.

J’ai failli aller le voir… ouf.

Pour ma part, je fais partie de ceux qui ont aimé le voyage puisque j’ai trouvé cela très bien, quoiqu’un peu long. A recommander en particulier aux amateurs de Tchekhov dont Oncle Vania est cité très souvent. Sinon, Drive my car est surtout le titre international, utilisé en dehors du Japon.

Génial ! J’adore cette critique !

Ah quel bonheur d’être Marcorèle : aller au cinéma, s’emmerder deux heures à voir un film sur lequel on avait de toutes façons des doutes, mais se régaler des idées qui foisonnent et des bons mots qui apparaissent à l’esprit créatif, alimentés par un film très moyen ; comme si l’eau boueuse d’un ruisseau quelconque charriait des pépites invisibles que seul notre critique préféré sait révéler !

Ca me donne presque envie d’aller voir DRIVE MY CAR imprégné de ce commentaire fabuleux, et lire tout le film sous ce regard. Me prendre pendant deux heures pour … Marcorèle !

Trois heures… pas deux… 😉

Ou alors, il faudrait organiser des projections privées, avec le commentaire truculent incrusté de Marcorèle, qui nous accompagnerait armé d’un microphone chargé à bloc. Plus rien ne pourrait demeurer ennuyeux, c’est certain !

On pourrait même se faire un GODARD un jour de grande forme !

😀 😉

C’est le problème des critiques, ils peuvent se prendre la tête sur des films qui nous ennuient ^^

Je voulais tellement le voir. Je vais attendre sa sortie sauf si un cinéma le diffuse encore.